目的

事業実施主体および地域のキーマンや受益者が共に複数年度、当該課題解決に取り組むことで地域のつながりが生まれる。

また、採択された事業が増えることにより「地域どうしのつながりというヨコのつながり」と、「歴代の事業実施主体および地域のキーマンや受益者どうしのタテのつながり」が生まれていく。単純に受益者であった者が支援を受けることにより自身も西多摩および南多摩で新規事業に挑む土壌を育む。

そうして地域課題に前向きにかつ主体的に取り組む人材が西多摩および南多摩に増えることを目的とする。

申請資格

事業実施主体者は、事業実施初年度時点で西多摩および南多摩に在住および在学している児童生徒学生(以後学生等とする)、もしくは学生等を主体とする団体であること。

学生等とは、学校教育法に定める組織またはそれに準ずると認められる組織に在席し学業を履修している者を指し、年齢は問わない。ただし、聴講生および科目等履修生は除く。

助成対象

西多摩および南多摩の特定の地域の課題を解決するものであること。

課題の抽出には当該地域のヒアリングや調査を実施し、事業実施主体者および助成実施主体者に所属している人員の家族を除く、当該地域のキーマンもしくは受益者3名以上のコメントを得ており、かつ事業実施にあたっての協力を承諾されていること。

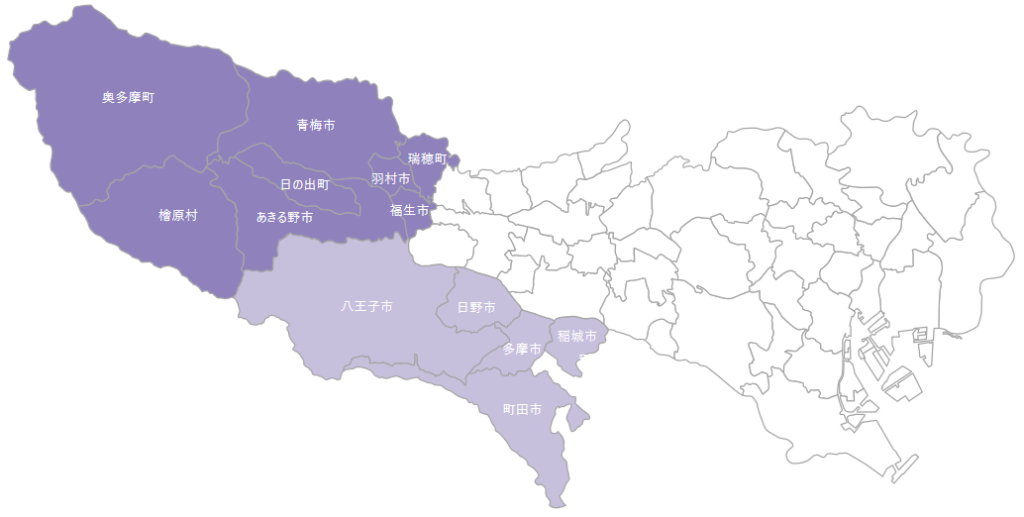

申請資格および助成対象地域

西多摩:青梅市、あきる野市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村

南多摩:八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市

助成対象外経費

事業実施主体者に所属している人員の人件費。

その他、事業実施主体者もしくは事業実施主体者と関係が深いと思われる個人または団体への著しい利益供与と認められる経費。

助成額および期間

新規採択件数は原則毎年度1件とし、助成金を支給する事業数は毎年度最大3件までとする。

毎年度50万円を上限とし、最大3年間助成金を支給する(総額150万円上限) 。

申請により毎年度4月に助成額の半額を上限とした概算を支給し、第3四半期以降は別に定める日時までに申請された予算概算額を支給する。

3年目も継続して助成を行うかは、2年目の第4四半期に提出する中間報告書の結果を持って判断する。

支給した助成金は、著しい利益相反や社会通念上適切ではない支出ではない限り、返還を求めない。

審査体制

審査は当該法人の理事および理事が選任する専門家からなる審査委員会で行う。

審査委員会の座長は当該法人の代表理事が務める。

審査基準

申請事業のアウトプットおよびアウトカムについて、以下の基準を総合的に判断し採択するか否か決定する。

現実性:課題設定および効果測定に受益者の視点が反映されているか(申請者の主観ではない事の確認がとれるか)。

透明性および明確性:第3者視点での公平な説明が可能か。定性か定量かは問わない。

実現性:申請事業が助成期間に実現可能か。

継続性:助成金支給終了後も継続可能な事業主体に引き継げ、かつ事業を継続することが可能か。

自立性:助成金支給終了後も経済的自立も含め自立的に事業運営を継続できるか。

事業報告

事業実施団体は、事業実施期間の毎年度第2四半期末から第3四半期初旬に、審査委員会に対し、面談により事業の進捗を報告する。

報告とあわせ事業実施における課題を審査委員会に相談し助言を求めることができる。

事業実施団体は、事業実施期間中の1年目および2年目の第4四半期に中間報告書を提出する。

中間報告書は、事業申請時に設定したロジックモデルおよび評価項目に沿った進捗、成果および課題の記載を必須とする。

(再掲)3年目も継続して助成を行うかは、2年目の第4四半期に提出する中間報告書の結果を持って判断する。

伴走支援

審査委員会は面談で相談を受けたとき、もしくは面談の結果一定の支援が必要と判断した場合には、当該法人の理事もしくは理事が適切と判断した専門家を派遣し、一定の伴走支援をおこなう。

伴走支援にあたる理事もしくは専門家は、事業実施団体の意向を最大限尊重する。ただし、当該意向が事業申請時に設定した課題の解決を阻むものであるときはこの限りではない。

助成要綱

本助成の詳細については助成要綱をご覧ください。